Es difícil abrir «Insurrección» sin sentir un leve nudo en el estómago, esa incomodidad que aparece cuando uno intuye que lo que tiene entre manos no va a ser un simple entretenimiento, sino una experiencia que exige algo más: atención, empatía y memoria. Jordi Peidro no firma aquí un tebeo complaciente ni un ejercicio de reconstrucción histórica aséptico. Insurrección es, ante todo, un relato incómodo porque habla de un pasado que no se deja domesticar, de un episodio que sigue repercutiendo en nuestro presente, aunque muchas veces prefiramos mirar hacia otro lado. Desde la primera página, el cómic deja claro que no estamos ante una postal de época ni ante una recreación romántica del siglo XIX, sino ante un retrato áspero de una sociedad al límite.

El punto de partida es la llamada “revolución del petróleo” de Alcoy en 1873, un episodio tan decisivo como poco conocido de la historia española. Peidro no lo aborda como quien ilustra un manual de Historia, sino como quien intenta comprender qué fuerzas humanas, sociales y políticas llevan a un pueblo a cruzar una línea sin retorno. La obra no se centra únicamente en el hecho puntual de la revuelta, sino en todo lo que la precede. Las condiciones laborales inhumanas, la desigualdad estructural, la violencia cotidiana y la sensación de que no queda ningún espacio para la negociación. Todo eso se va acumulando página a página, viñeta a viñeta, hasta que el estallido resulta tan inevitable como devastador.

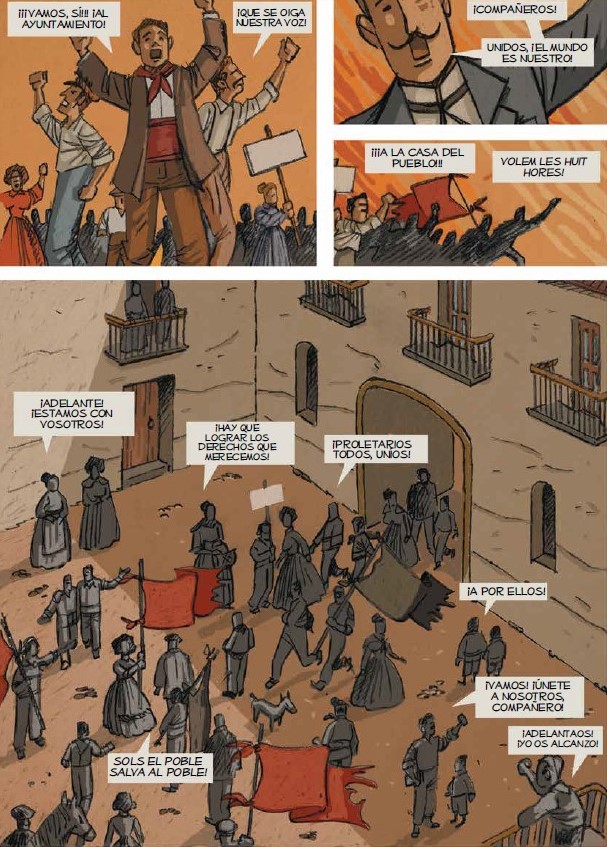

Una de las grandes virtudes es su construcción en forma de crescendo. Peidro sabe que no basta con mostrar el momento de la explosión social; lo verdaderamente importante es que el lector entienda por qué esa explosión era prácticamente la única salida posible para quienes vivían atrapados en ese sistema. Por eso, el ritmo del cómic es paciente y meticuloso. Primero nos introduce en el día a día de los personajes, en la ciudad, en sus calles y talleres, en ese ambiente cargado de humo, de ruido y de cansancio. Poco a poco, la tensión va creciendo de manera casi imperceptible, como si el propio lector respirara ese aire enrarecido y sintiera cómo se le va cerrando el pecho.

Peidro toma una decisión muy inteligente al no convertir este tebeo en la historia de un único héroe o en la crónica de un personaje excepcional. Aunque hay figuras que articulan el relato, la verdadera protagonista es la colectividad. El cómic habla de un pueblo, de una clase social, de un conjunto de personas empujadas al límite. Esa elección refuerza la idea de que la revuelta no nace de un arrebato individual, sino de una acumulación de injusticias que acaba siendo insoportable. No es un estallido caprichoso: es una consecuencia.

Gráficamente, demuestra hasta qué punto el cómic es un medio privilegiado para contar historias de este tipo. Peidro no se limita a ilustrar un guion: construye la trama desde el lenguaje propio de la viñeta. Los encuadres, el ritmo de página, la alternancia entre planos abiertos y detalles concretos, todo está pensado para que el lector no solo entienda lo que está pasando, sino que lo sienta. Hay escenas en las que un gesto mínimo o una mirada perdida dicen más que un largo discurso. Esa contención expresiva resulta especialmente poderosa en un relato donde la violencia y la desesperación están siempre a punto de desbordarlo todo. Por eso, el dibujo de Peidro no busca un realismo fotográfico, y ahí reside parte de su fuerza. Sus personajes son creíbles, cercanos, humanos, sin necesidad de caer en el exceso de detalle. Esa estilización controlada permite que la emoción fluya con mayor claridad, que el lector se concentre en lo esencial: en lo que sienten, en lo que temen, en lo que esperan. Además, el uso del color realizado por Alejandro Peidro es fundamental para marcar el tono de cada escena. No es un color decorativo ni neutro; es un color que acompaña el estado de ánimo del relato, que refuerza la sensación de opresión, de peligro o de tragedia inminente.

Desde un punto de vista estrictamente editorial, también hay que destacar la sobriedad de la edición de Desfiladero, que acompaña bien el tono de la obra: rústica con solapas, sin alardes innecesarios, dejando que sea el contenido el que hable por sí mismo. Las 144 páginas se leen con una mezcla de rapidez y asombro. Por eso, leer esta historia es enfrentarse a un recordatorio incómodo. Muchos de los derechos laborales y sociales que hoy damos por sentados nacieron de conflictos como este, de luchas que tuvieron un precio altísimo en vidas humanas y en sufrimiento. El cómic funciona como un espejo que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto somos conscientes de ese legado y de lo frágil que puede ser si se olvida. No es una obra que deje indiferente, ni pretende serlo. Su fuerza está precisamente en esa capacidad para remover, para incomodar y para invitar a pensar.

En definitiva, Insurrección es un relato necesario. No solo porque recupera un episodio poco conocido de nuestra historia, sino porque lo hace desde una perspectiva humana, crítica y profundamente honesta. Jordi Peidro demuestra aquí una madurez notable, tanto en el control del ritmo como en el uso del lenguaje visual y en la manera de integrar documentación y ficción. El resultado es un cómic que no se limita a contar lo que pasó, sino que nos invita a reflexionar sobre por qué pasó y sobre qué significa hoy recordar ese pasado. Puede que no sea una lectura cómoda, pero precisamente por eso es una lectura importante. Insurrección no busca el aplauso fácil ni la emoción superficial: busca dejar huella. Y lo consigue, como un golpe seco en el estómago que, una vez pasado el dolor inicial, obliga a mirar alrededor con otros ojos y a recordar que la Historia, cuando se cuenta de verdad, siempre habla también de nosotros.