El segundo tomo de «Inmortalidad y Castigo» («Fushi to Batsu«,不死と罰 ) no solo continúa la historia. La retuerce, la ensucia y la arrastra por un callejón oscuro de Kabukichô hasta dejarla sangrando, pero viva. Kentaro Sato demuestra en este segundo tomo que lo suyo no era una provocación puntual, sino una declaración de intenciones muy clara. Aquí no hay redención fácil, no hay moralejas reconfortantes y, desde luego, no hay piedad. Este manga quiere incomodarte, provocarte y, si puede, hacerte sentir un poco culpable por disfrutarlo.

Si el primer volumen planteaba el tablero (zombis, inmortalidad, culpa y violencia), este segundo tomo empieza a mover las piezas con mala leche. El escenario del love hotel se convierte en un microcosmos perfecto para hablar de lo peor del ser humano. Habitaciones pensadas para el placer, el secreto y la intimidad se transforman en celdas, trampas y confesionarios donde los personajes se ven obligados a enfrentarse a lo que son de verdad. No hay escapatoria posible cuando las puertas se cierran y el mundo exterior ya ha colapsado.

Uno de los grandes aciertos de este tomo es cómo Kentaro Sato desplaza el foco del terror. Los zombis están ahí, son una amenaza constante, visceral y física, pero no son el verdadero centro del horror. El auténtico miedo nace cuando los personajes empiezan a hablar, a recordar, a justificar sus actos. Fumito no necesita levantarse de la cama para resultar aterrador; le basta con abrir la boca. Su presencia es incómoda, asfixiante, y convierte cada escena en un duelo mental en el lector sale siempre perdiendo. Mientras tanto, en otras habitaciones del hotel, se va gestando una maldad diferente. No es la violencia instintiva del muerto viviente, sino algo más inquietante. La violencia consciente, la que surge cuando alguien decide aprovechar el caos para imponer su voluntad, su deseo o su venganza. Sato es especialmente cruel al mostrar cómo el fin del mundo no convierte a todos en monstruos nuevos, sino que simplemente libera a los que ya lo eran.

El ritmo narrativo es implacable. Este manga no da tregua. Cada capítulo añade una capa más de tensión, cada escena parece diseñada para llevarte al límite y luego empujarte un poco más. Hay momentos de auténtica claustrofobia, diálogos que se alargan lo justo para que desees que alguien grite o ataque, y silencios que pesan como una losa. El manga sabe perfectamente cuándo frenar y cuándo acelerar, jugando con el lector como un gato con su presa.

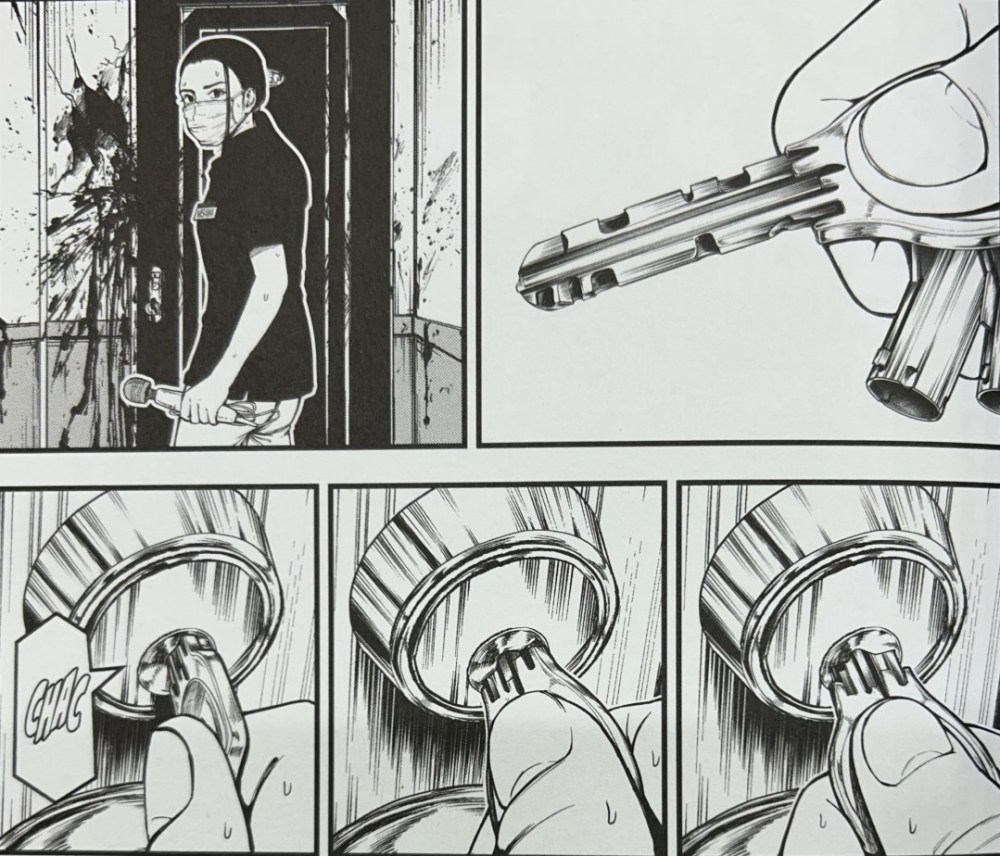

En el aspecto gráfico, el trabajo de Kentaro Sato es demoledor. El blanco y negro no es una elección estética casual, sino una herramienta fundamental. Las sombras se comen a los personajes, los rostros se deforman bajo la presión emocional y los cuerpos parecen siempre a punto de romperse. El trazo es sucio, nervioso, a veces casi caótico, pero nunca gratuito. Aquí el gore no es un adorno, es una consecuencia lógica de un mundo que se ha descompuesto moralmente antes incluso de hacerlo físicamente. Las escenas violentas son explícitas, incómodas y, en ocasiones, difíciles de digerir. Hay sangre, vísceras y cuerpos destrozados, sí, pero lo verdaderamente perturbador es la expresión de los personajes mientras todo eso ocurre. Miradas vacías, sonrisas torcidas, gestos de resignación absoluta. Sato entiende que el verdadero horror no está solo en lo que se ve, sino en lo que se intuye. En ese sentido, el manga juega constantemente con el límite entre lo mostrado y lo sugerido.

Otro de los puntos fuertes del tomo es su tratamiento del concepto de castigo. ¿Quién merece vivir? ¿Quién merece morir? ¿Existe realmente la justicia en un mundo donde la inmortalidad es posible y la muerte ha perdido su significado? Aquí no se ofrece respuestas claras, y ahí reside gran parte de su potencia. El manga plantea preguntas incómodas y se niega a resolverlas, obligando al lector a posicionarse, aunque no le guste la conclusión a la que llegue.

La edición de Arechi Manga acompaña perfectamente al tono de la obra. El formato rústica con sobrecubierta le da un aire sobrio que contrasta con la brutalidad del contenido, y el tamaño resulta cómodo para sumergirse en las 192 páginas sin perder detalle del dibujo. Es un tomo que se lee rápido por su ritmo, pero que invita a releer escenas concretas, a detenerse en expresiones y encuadres que cobran más sentido a posteriori.

En conjunto, este segundo tomo de «Inmortalidad y castigo» es una experiencia intensa, desagradable en el mejor sentido de la palabra y tremendamente adictiva. No es un manga amable, no busca complacer ni tranquilizar. Busca sacudirte, enfrentarte a tus propios límites como lector y recordarte que, en situaciones extremas, la línea entre víctima y verdugo es peligrosamente fina. Se confirma que estamos ante una serie con personalidad propia, capaz de mezclar terror, gore y reflexión moral sin caer en clichés ni concesiones. Kentaro Sato no se conforma con contar una historia de zombis. Quiere hablar del ser humano cuando se le quitan las máscaras. Y lo hace con una crudeza que duele, pero que resulta imposible ignorar. Si el primer tomo era una advertencia, este segundo es una amenaza cumplida. Esto no ha hecho más que empezar, y todo apunta a que el camino que queda por recorrer será aún más oscuro, más violento y más incómodo. Y lo peor (o lo mejor) es que sabes que vas a seguir leyendo.