A veces basta con cambiar de paisaje para que algo dentro de nosotros empiece a moverse. No porque el lugar tenga poderes mágicos, sino porque el silencio, la distancia y el ritmo lento nos obligan a escucharnos sin distracciones. «Rose en la isla»(«Rose à l’île«) nace precisamente de ese gesto. Apartarse del ruido del mundo para mirar con honestidad lo que queda cuando todo lo superfluo desaparece. Michel Rabagliati firma una obra serena, profundamente humana, que se instala en el corazón del lector con la naturalidad de una conversación compartida al final del día.

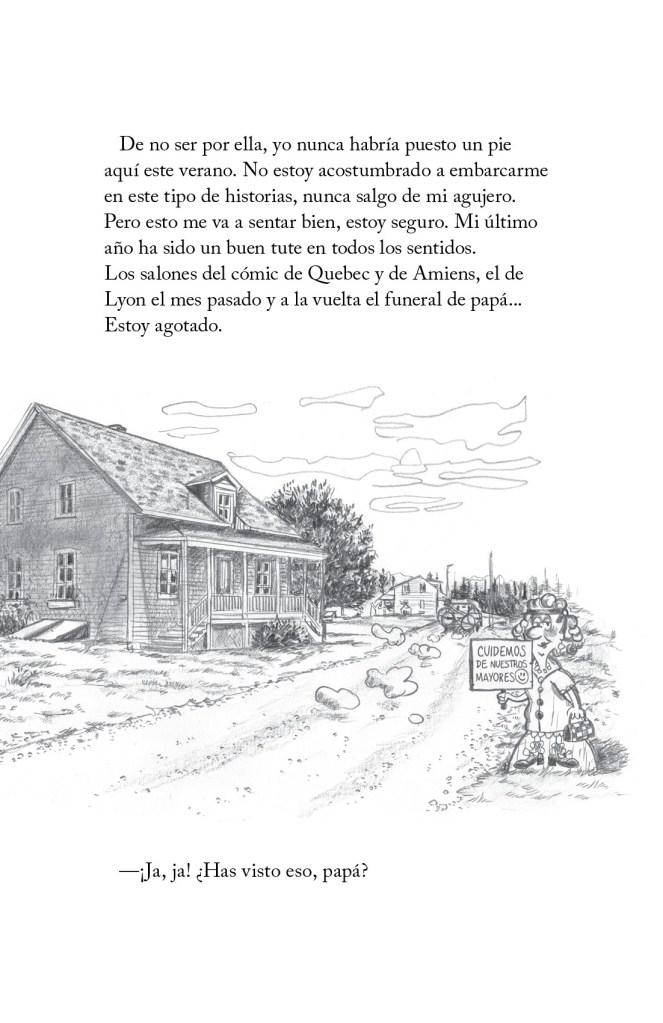

Paul y su hija Rose alquilan una casa de verano en Isla Verde, en la región canadiense del Bajo San Lorenzo. Son sus primeras vacaciones padre-hija, una experiencia aparentemente sencilla que, sin embargo, se convierte en un momento clave para ambos. Paul llega agotado, no solo física o profesionalmente, sino emocionalmente. Tras la muerte de sus padres y un periodo de bloqueo creativo, siente la necesidad urgente de hacer balance, de detenerse para entender en qué punto se encuentra. Rose, por el contrario, representa la energía vital, la curiosidad y esa forma directa de relacionarse con el mundo que no evita las preguntas difíciles.

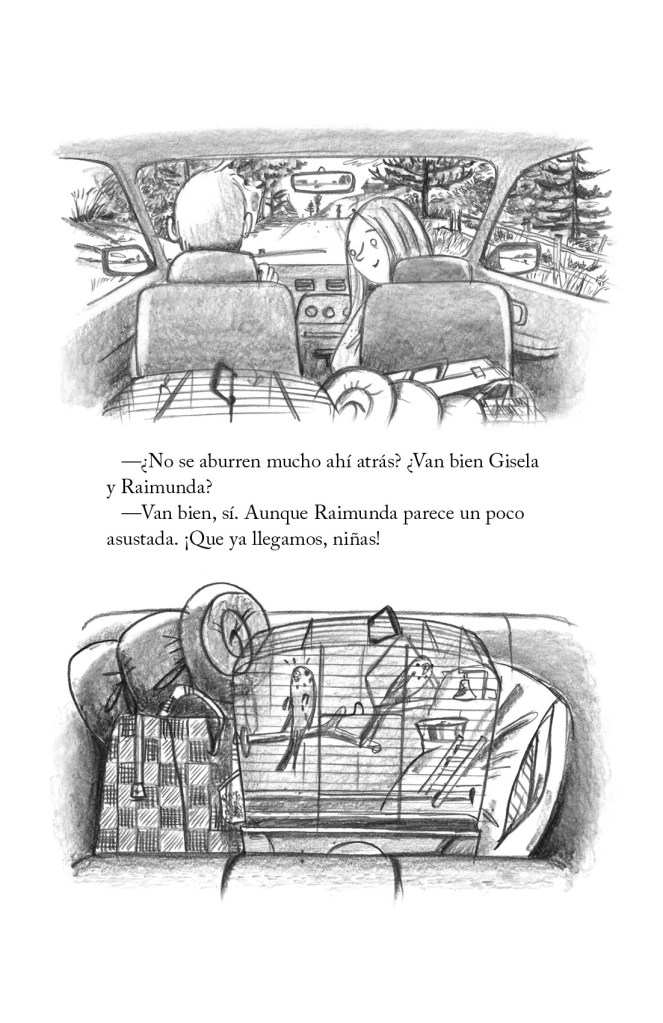

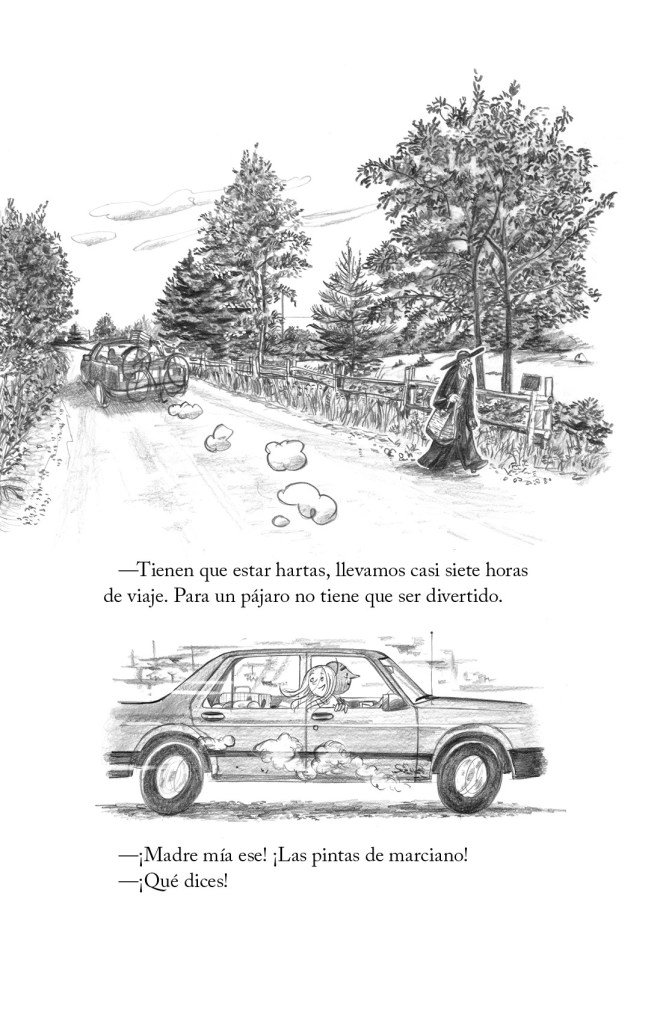

Rabagliati no plantea esta historia como un gran acontecimiento vital, sino como un fragmento de vida. No hay giros dramáticos ni conflictos artificiales. El interés reside en lo cotidiano. Los paseos por la isla, las charlas sin rumbo fijo, los silencios compartidos o las reflexiones que surgen sin previo aviso. Es precisamente en esa aparente simplicidad donde el autor despliega todo su talento narrativo. Este tebeo demuestra que no hace falta una trama compleja para construir una obra profundamente emotiva. La relación entre Paul y Rose es el verdadero eje del tebeo. No se presenta como un vínculo idealizado ni perfecto, sino como una relación real, atravesada por diferencias generacionales, dudas, afecto y una sincera voluntad de comprensión mutua. Rose no es un personaje secundario ni una mera excusa. Es una presencia viva, inteligente y luminosa que interpela a su padre, lo confronta y, al mismo tiempo, lo acompaña. A través de ella, Paul se ve obligado a revisar sus certezas, sus miedos y su manera de situarse frente al futuro.

Uno de los grandes méritos de Rabagliati es su capacidad para hablar del duelo sin solemnidad excesiva. La muerte de los padres de Paul está presente en todo el relato, pero no como un peso constante, sino como una sombra que se proyecta sobre sus pensamientos. El autor retrata con enorme sensibilidad ese tipo de tristeza silenciosa que no desaparece, pero que aprende a convivir con la vida cotidiana. No hay respuestas definitivas ni discursos cerrados; solo preguntas honestas y una aceptación progresiva de la fragilidad propia.

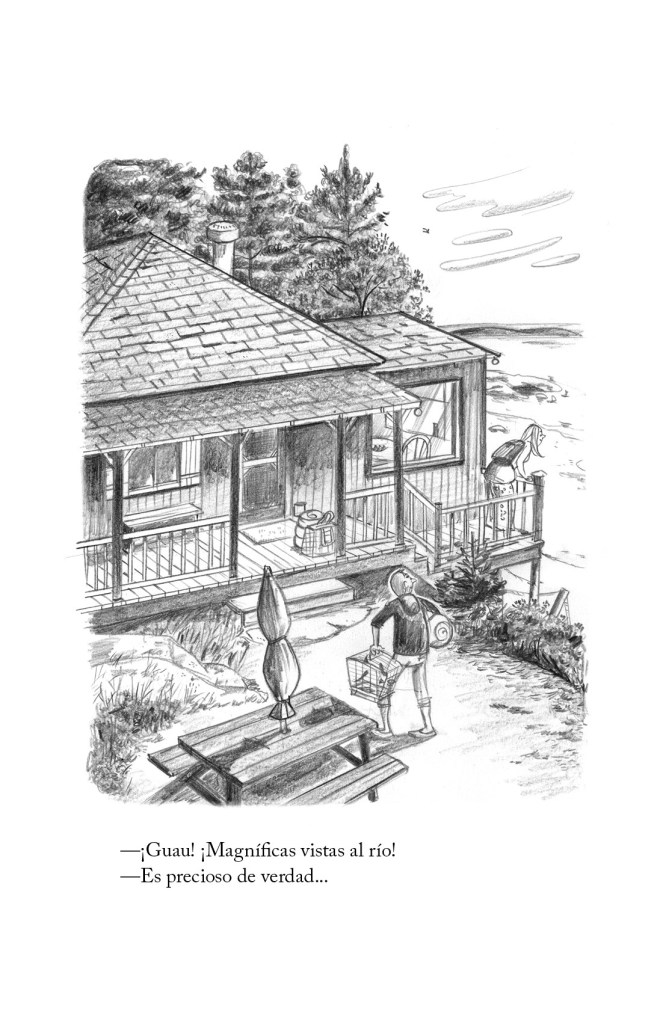

Por otro lado, Isla Verde se convierte en mucho más que un escenario. El río San Lorenzo, inmenso y sereno, actúa como un espacio simbólico donde el tiempo parece diluirse. La isla invita a la pausa, a la observación y a la introspección. Rabagliati la dibuja con un cariño evidente, transmitiendo una sensación casi táctil del entorno: el viento, la luz cambiante o la quietud del paisaje. Este contacto con la naturaleza no funciona como una solución milagrosa, sino como un marco que permite a Paul bajar la guardia y enfrentarse a sus pensamientos sin prisas.

El tono de estas páginas es uno de sus mayores aciertos. Es una obra profundamente tierna, pero nunca empalagosa. Hay humor, ironía suave y una calidez constante que equilibra los momentos más introspectivos. Rabagliati escribe y dibuja desde la honestidad, sin intentar impresionar al lector ni forzar la emoción. Esa sinceridad es la que hace que el libro conecte de manera tan directa con quien lo lee. Es fácil reconocerse en Paul, en sus dudas, en su cansancio y en su deseo de encontrar un nuevo punto de partida.

El dibujo de Rabagliati mantiene su estilo reconocible, sencillo y expresivo, pero aquí gana en amplitud y profundidad. Las ilustraciones, de mayor tamaño, permiten apreciar mejor los detalles del paisaje y las expresiones de los personajes. No hay artificios ni exceso de recursos visuales. Cada imagen está al servicio de la historia. Esta sobriedad refuerza la sensación de intimidad y cercanía, como si el lector estuviera hojeando un cuaderno personal lleno de recuerdos.

Otro aspecto destacable es la manera en que se reflexiona sobre el paso del tiempo. Paul no se enfrenta a una crisis puntual, sino a una acumulación de pequeñas pérdidas y cambios que, con los años, han ido moldeando su manera de estar en el mundo. Aquí se habla de aceptar que la vida no siempre avanza según lo planeado, y de entender que reinventarse no implica empezar de cero, sino aprender a convivir con lo vivido. Rose, con su mirada joven y abierta, introduce una nota de esperanza constante. No porque tenga todas las respuestas, sino porque representa la posibilidad de un futuro menos pesado, menos condicionado por el pasado. Su relación con Paul no es paternalista ni complaciente. Es honesta, directa y, precisamente por eso, profundamente sanadora. A través de ella, se plantea una reflexión sutil sobre la transmisión vital entre generaciones.

La edición de Astiberri es sobria y muy acorde con el tono íntimo del libro. Las 256 páginas en blanco y negro realzan el dibujo limpio y expresivo de Michel Rabagliati, aportando una austeridad que encaja perfectamente con el carácter reflexivo y melancólico del relato. La traducción de Rubén Lardín destaca por su naturalidad y sensibilidad, trasladando con acierto la voz cercana y honesta del autor. Por eso, al terminar la lectura, queda una sensación difícil de describir con palabras. No es euforia ni tristeza, sino una calma profunda, casi reparadora. «Rose en la isla» es una de esas obras que invitan a ser leídos despacio, quizá en una mañana tranquila, con un café cerca y tiempo para dejar que las ideas se asienten. Es algo que se disfruta tanto en el momento como en el recuerdo, y que gana con la relectura.

Michel Rabagliati demuestra, una vez más, que su gran talento reside en saber mirar. Mirar a sus personajes, mirar los lugares que habitan y mirar la vida sin máscaras ni grandilocuencias. Su fuerza está en la delicadeza, en la honestidad y en esa capacidad tan poco común de acompañar al lector con respeto y ternura. En definitiva, estamos ante una obra luminosa, íntima y profundamente humana. Un relato sobre el duelo, la paternidad, el paso del tiempo y la posibilidad de empezar de nuevo sin grandes gestos. Un tebeo que se queda contigo mucho después de haberlo cerrado, como un recuerdo de verano que regresa cuando menos lo esperas. Una pequeña joya que confirma que, a veces, lo más sencillo es también lo más verdadero.