Violencia gratuita (Free For All) es lo que pasaría si alguien cogiera el concepto de “justicia social”, lo metiera en un reality show de máxima audiencia, lo rociara con billetes ensangrentados y le prendiera fuego mientras el público aplaude y pide repetición desde el móvil. Patrick Horvath debutó con esta obra como quien deja una bomba casera debajo de la mesa y se va silbando. Parecía una provocación exagerada en 2017 y hoy, en 2025, se lee como un manual de instrucciones para un futuro inquietantemente plausible.

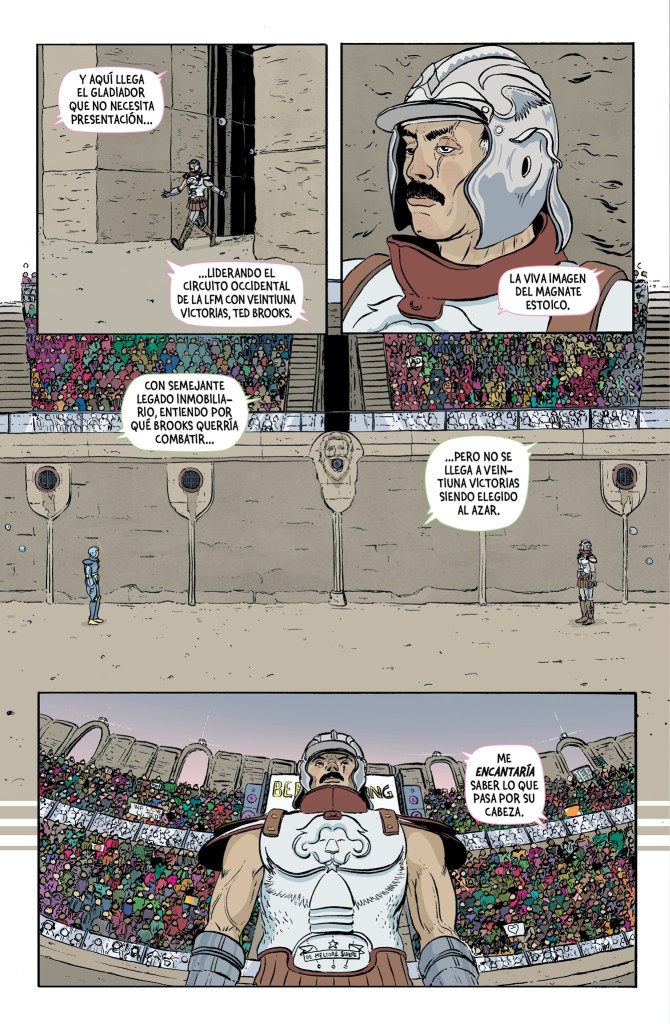

La premisa es tan brutal que roza lo ridículo, y precisamente por eso funciona. En un futuro cercano, la Liga Financiera Mundial obliga a los individuos más ricos del planeta a tomar una decisión simple. Donar la mitad de su fortuna para el bienestar global o luchar a muerte para conservarla intacta. No hay escapatoria fiscal, no hay donaciones simbólicas, no hay fundaciones con nombre propio. La redistribución se ha convertido en un espectáculo deportivo retransmitido en directo, con comentaristas, público entregado y violencia reglamentada. El capitalismo, finalmente, se ha quitado la máscara y ha admitido que siempre fue un circo romano con traje caro.

Ted Brooks es la estrella absoluta de este nuevo orden. Multimillonario, icono financiero y campeón invicto con veintidós combates a sus espaldas, Ted representa la versión más honesta del sueño capitalista: la acumulación como fin último, la riqueza como identidad y la violencia como mecanismo legítimo de defensa del privilegio. Ted podría haber donado. Podría haber salvado miles de vidas con una firma. Pero no lo hizo. Porque Ted no concibe el dinero como un medio, sino como una prueba de superioridad. Horvath no lo caricaturiza: lo presenta como lo que es, un psicópata funcional perfectamente integrado en el sistema, respetado, admirado y aplaudido.

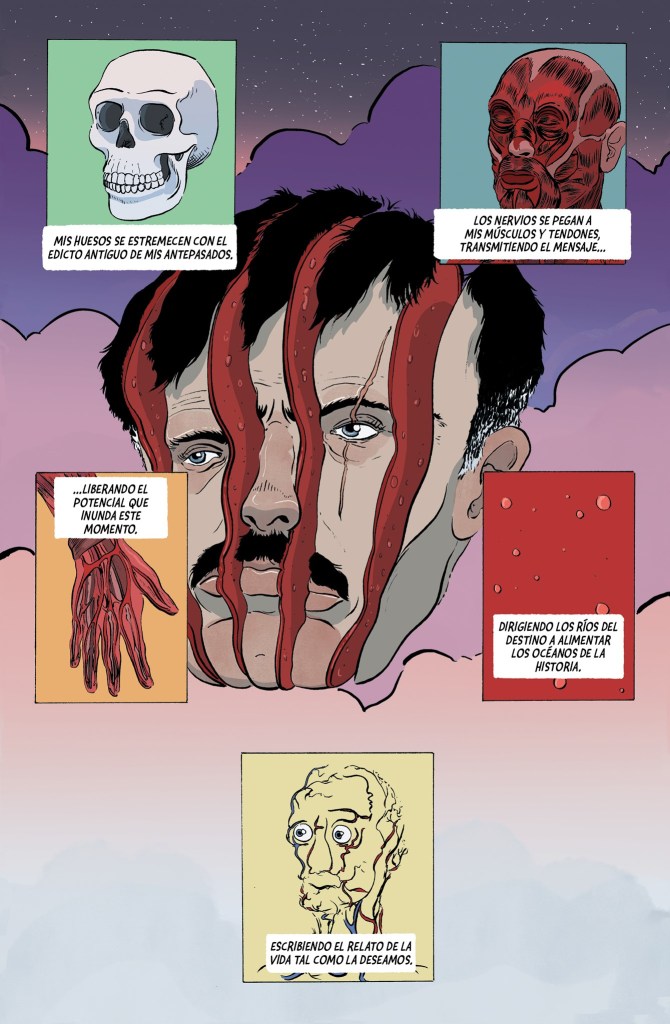

La verdadera genialidad del cómic aparece cuando el destino (o el algoritmo) decide que la siguiente combatiente sea Luella Domínguez, exesposa y exsocia de Ted. Aquí Violencia gratuita deja de ser una sátira económica y se convierte en una tragedia íntima. El combate entre ambos no es solo una pelea a muerte. Es el ajuste de cuentas definitivo entre dos personas que creyeron que el amor podía sobrevivir al dinero. Luella no entra en la arena por ambición ni por orgullo; entra arrastrando años de culpa, de decepción y de autoengaño. Ella creyó. Ted acumuló.

Horvath construye este enfrentamiento como un duelo ideológico. Ted lucha por conservar su tesoro, por reafirmar su dominio y por demostrar que la fuerza legitima la propiedad. Luella, en cambio, lucha contra algo más abstracto y devastador. La traición de haberse convencido de que su relación estaba al margen del sistema que los enriqueció. En ese choque de visiones, el cómic alcanza su núcleo más incómodo. No se trata solo de ricos matándose entre sí, sino de la imposibilidad de mantener cualquier vínculo humano sano dentro de una lógica que mide el valor de las personas en cifras.

El mundo que rodea la arena es igual de despiadado. El público observa con la frase “no somos quienes, para cuestionar su decisión, solo somos quienes para verlos morir” mientras retransmiten el combate en directo desde sus móviles, sentados en primera fila. Horvath es implacable con nosotros, los espectadores. Nos retrata como una masa pasiva, moralmente indignada pero cómodamente anestesiada. Nos escandaliza la violencia explícita, pero aceptamos sin pestañear la violencia estructural que mata a cámara lenta. Y lo peor es que el cómic no nos da escapatoria: al leerlo, ya estamos dentro del estadio. Hay una lucidez especialmente cruel en cómo plantea la filantropía. Inspirada en iniciativas reales, la obra parte de una sospecha incómoda: sin consecuencias reales, los ricos no renuncian a nada. Horvath no se limita a señalar la hipocresía del capitalismo benévolo, sino que la lleva hasta su conclusión lógica. Si la riqueza extrema es una enfermedad social, ¿por qué seguimos tratándola con donaciones voluntarias? El cómic no propone una solución viable, propone una fantasía. Una fantasía sangrienta, sí, pero también honesta.

Gráficamente, este tebeo muestra a un Horvath aún en formación, pero ya reconocible. El trazo es más crudo, menos refinado que en Bajo los árboles, donde nadie te ve, pero esa aspereza juega a favor del relato. La violencia no está coreografiada para impresionar, sino para incomodar. Los golpes son torpes, los cuerpos se rompen mal y la sangre no tiene nada de heroico. Hay una escena particularmente perturbadora en la que un cráneo destrozado recuerda inquietantemente a la cabeza de un cerdo, una imagen que anticipa la obsesión posterior del autor por animalizar al ser humano cuando se quita el disfraz de civilización.

Leído hoy, el cómic gana varios puntos de inquietud. En un mundo donde los multimillonarios influyen abiertamente en gobiernos, medios y políticas públicas, la idea de obligarlos a rendir cuentas parece ciencia ficción o utopía. Este comic no es una distopía clásica, sino una fantasía de justicia poética. No porque celebre la muerte, sino porque imagina un escenario en el que los poderosos, al menos, se juegan algo. Y eso dice más sobre nuestra desesperación colectiva que sobre la violencia del propio cómic.

La edición ampliada de Astiberri, con traducción de Santiago García, refuerza esta lectura. Los extras, la entrevista realizada por Russ Burlingame y la relectura página a página permiten entender hasta qué punto Horvath es consciente de lo que estaba haciendo, incluso en su primera obra. Cuando afirma que todo arte es político, no lo hace como eslogan, sino como declaración de intenciones. Violencia gratuita» no sermonea, pero tampoco se esconde. Cada decisión narrativa y estética está atravesada por una postura clara frente al mundo que describe. Al final, lo más perturbador no es su violencia explícita, sino la facilidad con la que aceptamos su lógica interna. Donar o matar. Compartir o destruir. El hecho de que esta dicotomía no nos resulte completamente absurda en 2025 es el verdadero golpe. Horvath no nos pide que aplaudamos la carnicería; nos obliga a reconocer que vivimos en un sistema donde la acumulación extrema ya es una forma de violencia cotidiana.