«No sé, pero… creo que moriré» no es un cómic sobre la muerte entendido como tragedia o dramatización, sino como un estado de escucha y contemplación. Lorenzo Montatore no levanta un relato para explicar qué ocurre cuando se acaba la vida, sino para observar qué pasa antes. Cuando la idea de morir aparece por primera vez y se queda a vivir con nosotros, casi como un invitado silencioso que no nos deja solos, pero tampoco nos interrumpe. El tebeo es pequeño en extensión (apenas 112 páginas), pero inmenso en repercusión. Construido a base de fragmentos, dudas, silencios, hallazgos y momentos que parecen anodinos, pero que cargan un peso inesperado. Cada viñeta es un pequeño ecosistema de memoria, emoción y reflexión.

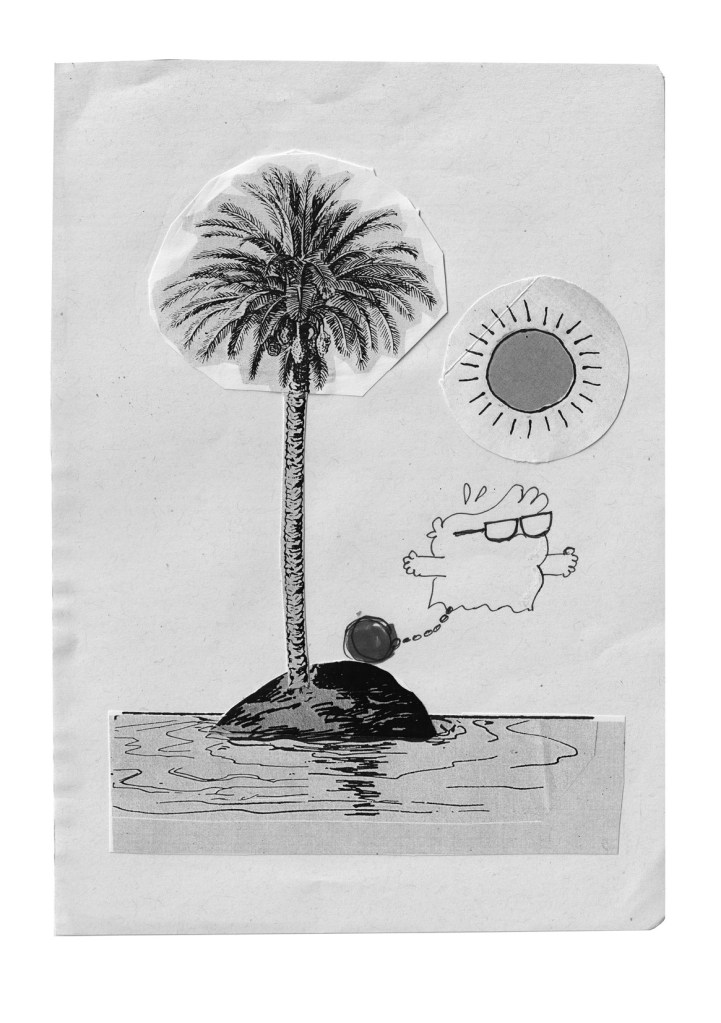

La estructura del cómic es sencilla y, a la vez, inquietante en su profundidad. Dos recorridos paralelos que avanzan sin encontrarse. Por un lado, un niño con gafas grandes, dibujante compulsivo y observador, que pregunta más de lo que responde, que observa la vida y la muerte con la curiosidad y el desconcierto propios de la infancia. Por otro, un fantasma que deambula por espacios vacíos, ciudades deshabitadas y paisajes que recuerdan a islas abandonadas, recorriendo lo que queda de su vida, como quien revisa una casa que ya no le pertenece. No hay urgencia, ni clímax que obligue al lector a contener la respiración; Montatore confía en la repetición, en la variación mínima, en la acumulación de sensaciones. La lectura funciona como un ensayo. Uno no entiende nada de golpe, sino que lo comprende poco a poco, a través de la contemplación y de la empatía con esos dos protagonistas paralelos.

El gran acierto del cómic es que nunca fuerza el encuentro entre ambos planos. Niño y fantasma no se cruzan, no dialogan, no explican nada; y, sin embargo, la narrativa deja claro que son dos estados de una misma identidad. El niño, que aún está descubriendo el mundo y su fragilidad, se convertirá inevitablemente en el fantasma que observa desde otra dimensión. Mientras tanto, el fantasma ya no puede hacer nada salvo recordar, reconstruir su vida en fragmentos, en objetos, en lugares vacíos, en sensaciones que le sobreviven. Se entiende, sin que nadie lo subraye explícitamente, la simetría de ambos personajes y la inevitabilidad de la transformación, y eso genera un efecto melancólico y, a la vez, tierno, que atraviesa todas las páginas.

En cuanto al aspecto gráfico, la elección de Montatore de trabajar exclusivamente con técnicas analógicas no es un gesto estético gratuito ni un posicionamiento nostálgico; es una decisión coherente con la naturaleza del relato. Recortar, pegar, tachar, dejar visibles las costuras, aceptar el error y la imperfección: así funciona la memoria y así funciona este cómic. Cada página parece un pequeño altar hecho con restos de infancia, objetos cotidianos, símbolos reconocibles y dibujos que se mueven entre lo torpe y lo exacto. Los rotuladores, bolígrafos, papeles recortados, tipografía mecanografiada y fotografías se combinan para crear un mosaico que recuerda a las técnicas de vanguardia, pero con una intimidad doméstica que los hace cercanos y humanos. Frente a la limpieza de lo digital, Montatore reivindica el ruido, la mancha, el temblor; reivindica la mano del dibujante que piensa y siente mientras trabaja, y que deja visibles los procesos, los errores y los hallazgos, como si cada página fuera un registro de pensamiento.

El tono del libro es engañosamente ligero. Hay humor, ingenuidad y referencias a la infancia. A los objetos de siempre, a los tebeos que se leen cuando uno todavía no sabe que algún día va a morir, a los dibujos animados, que parecen acompañar al niño Lorenzo con su espíritu inquisitivo y su capacidad de observar el mundo con una mezcla de ternura y suspicacia. Pero bajo esa apariencia late una reflexión muy seria sobre la conciencia de la muerte. El niño sabe que la muerte existe, pero no la comprende; el fantasma sabe que la vida existe, pero ya no puede alcanzarla. Entre ambos se despliega una melancolía suave, nunca solemne, nunca lacrimógena, que genera una sensación extraña: la de mirar la muerte de frente y, a la vez, aceptarla como parte de un ciclo natural.

Otro elemento fascinante es la manera en que Montatore combina el relato visual con la narrativa textual. No se limita a mostrar o contar. Mezcla ambos planos para crear un lenguaje propio, donde los textos mecanografiados y los collages dialogan con las imágenes, donde la tipografía, el tachón y la mancha forman parte de la historia, de la memoria, de la pregunta sobre la vida y la muerte. Cada página es una composición que respira, que siente, que titubea; y ese titubeo refuerza la sensación de humanidad, de imperfección y de vida que recorre el libro.

Editado por Astiberri, este tebeo tiene también un valor simbólico. Frente a la omnipresencia de la inteligencia artificial en la producción gráfica, Montatore opta por la mano, por el error, por la paciencia y por la imperfección consciente. Su decisión no es un gesto nostálgico, sino una reafirmación de la identidad del dibujante. Cortar, pegar, tachar, recomponer, ensayar, equivocarse: eso es lo que hace que este cómic sea no solo un relato sobre la muerte, sino también un manifiesto sobre la creación y la supervivencia del arte hecho a mano en un mundo cada vez más digitalizado.

En conclusión, «No sé, pero… creo que moriré» es un cómic pequeño en tamaño y pero enorme en intensidad. Es un tebeo hecho a mano, lleno de imaginación, memoria, reflexión y poesía, que logra unir infancia y madurez, vida y muerte, humor y melancolía. Un libro que no trata de impresionar, sino de acompañar, y que, paradójicamente, resulta más vivo que nunca porque está hecho de preguntas, no de respuestas. Montatore vuelve a superarse a sí mismo, logrando un título redondo, íntimo y universal a la vez. Una obra que permanecerá en la memoria del lector y que, sin duda, merece un lugar destacado entre los cómics más singulares y humanos de los últimos años.