Dicen que algunas historias no empiezan cuando se escriben, sino cuando alguien decide dejar de callarlas. «CHOCOLATE: Muerte misteriosa de un muchacho» pertenece a esa categoría de relatos que no esperan al lector. Lo miran desde el fondo de un pasillo estrecho, como si quisieran comprobar si tenemos el valor suficiente para entrar. El eco de su protagonista, José “Chocolate” Esteves de la Concepción, no se presenta con un gran estallido. Aparece como un murmullo detrás de la puerta, un canto que se alarga desde otra época, una pequeña vibración que primero confundimos con ruido y que después entendemos como una llamada. Porque en este comic no investigamos un caso: nos adentramos en un vacío. Y ese vacío es, quizá, lo más inquietante de todo.

Rafel Gallego y Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig construyen un tebeo que no intenta resucitar el pasado, sino interrogar al presente. Chocolate murió con trece años en una Mallorca que hervía cultural y políticamente. En un instante en que todo parecía moverse y, sin embargo, nadie se movió para preguntarse qué había sucedido con él. La obra parte de esa paradoja. Una ciudad en ebullición que, ante la tragedia de un niño pobre y talentoso, optó por bajar la mirada. Décadas después, una periodista decide alzarla. Lo que encuentra no es una verdad clara, sino un cúmulo de recuerdos no siempre fiables, testimonios entrecortados y silencios tan densos que casi pueden sentirse al pasar las páginas.

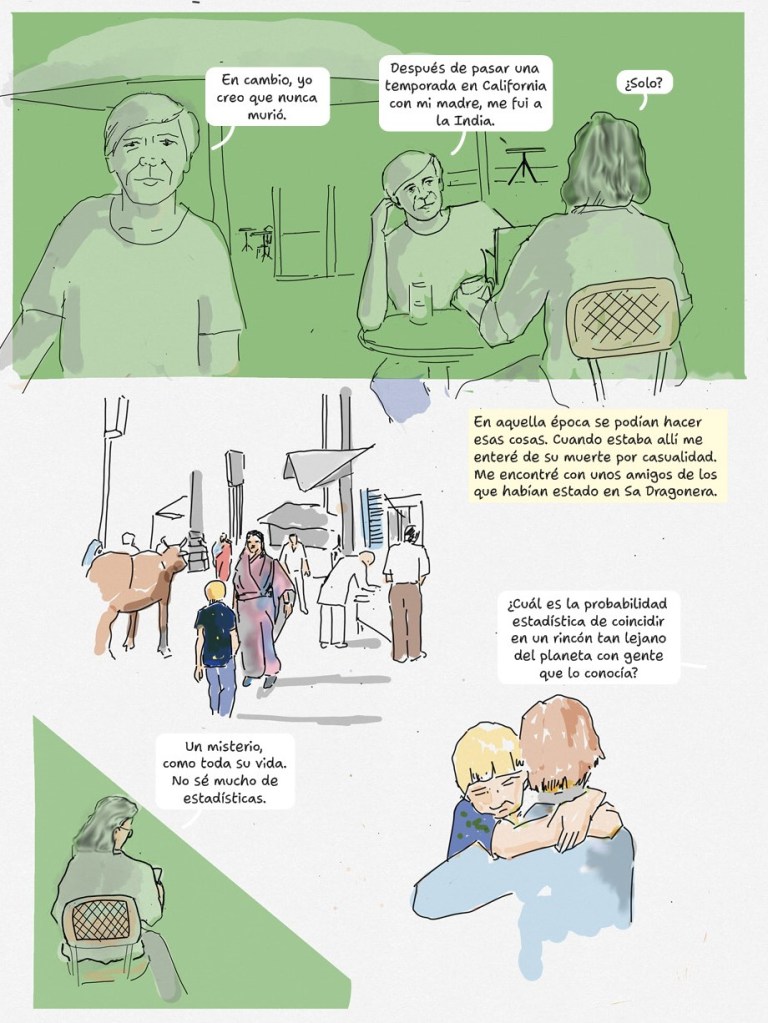

Gallego, consciente de que ningún relato sobre Chocolate puede ser lineal, escoge un enfoque que mezcla investigación con evocación. La periodista no solo escucha, presta mucha atención a los detalles. Cada persona que habla de Chocolate lo hace desde una distancia distinta. Desde una memoria contaminada por el tiempo, por la nostalgia o por la indiferencia. Cada testimonio ofrece un matiz nuevo, un fragmento que parece incompatible con el anterior, como si el muchacho hubiese vivido no una vida, sino varias. La obra nos advierte desde el principio: toda reconstrucción es una forma de ficción. Y por eso mismo, este cómic funciona mejor cuando asumimos que no obtendremos certezas, sino posibilidades.

El uso que hace el guionista del misterio no busca generar tensión policíaca, sino algo más profundo. La inquietud de constatar que la verdad puede evaporarse si nadie la sostiene. Chocolate no es un caso judicial, sino una herida en la memoria colectiva. Gallego trabaja esa herida con cuidado, sin sensacionalismos, sin recrearse en lo morboso. Lo que le interesa es entender cómo una sociedad puede olvidar tan rápido. Qué mecanismos culturales y sociales permiten que la muerte de un niño vulnerable se pierda en la bruma del tiempo. Pero sobre todo, qué significa recuperarlo ahora, cuando el silencio ha sido más constante que cualquier testimonio.

La estructura del guion juega constantemente con la idea de la ausencia. A menudo tenemos la sensación de que, cada vez que un personaje parece acercarse a una explicación, algo en la narración se desplaza. Como si la verdad estuviera moviéndose bajo los pies de todos. Es precisamente ese vaivén lo que convierte la lectura en un proceso casi ritual. Uno se siente parte de un coro improvisado donde cada voz aporta más dudas que certezas. En lugar de reconstruir los hechos, reconstruimos la percepción de los hechos. Es en ese terreno movedizo es donde el cómic logra su atmósfera más poderosa.

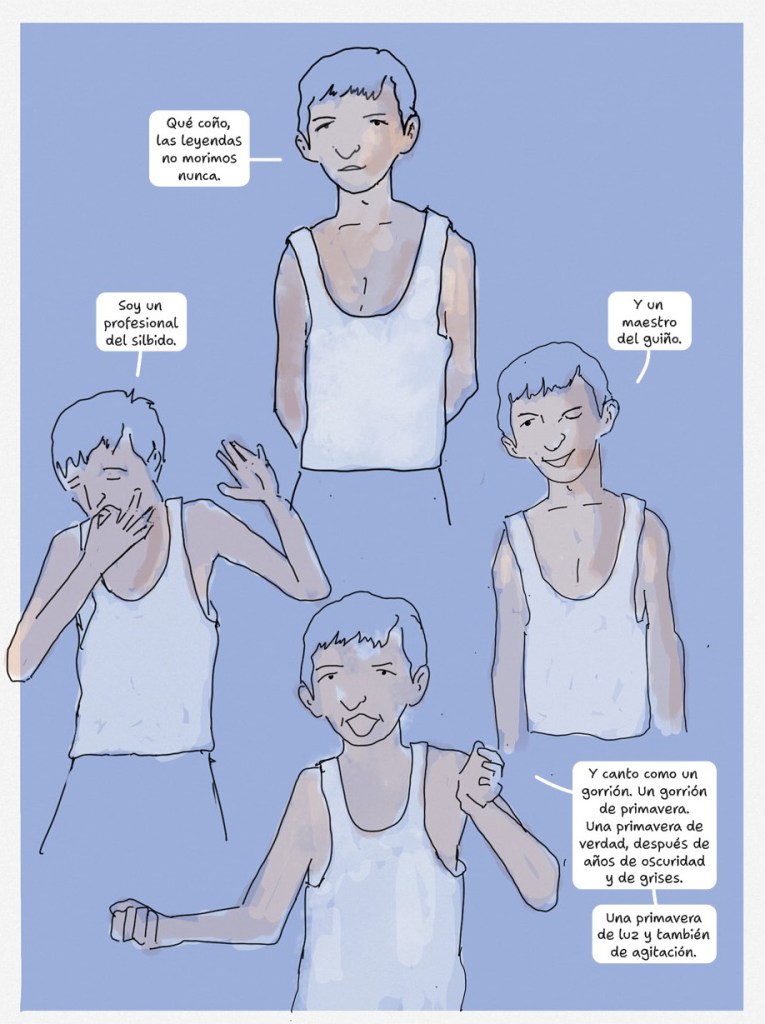

A ese clima contribuye decisivamente el dibujo de Mendiola, que evita las soluciones fáciles o el realismo directo. En lugar de ofrecer una representación fiel de la Mallorca de los setenta, elige mostrar una versión mental, casi como un velo de tiempo pasado. Las plazas y calles aparecen iluminadas por una luz que parece tamizada por recuerdos. Los rostros tienen un peso que no proviene solo del trazo, sino de lo que callan. Los colores, más que describir, intentan traducir sensaciones. Hay algo de documental, sí, pero también de sueño, de fantasma, de álbum de fotografías donde algunas imágenes están borrosas por oxidación y otras brillan más de lo que deberían. Mendiola organiza sus páginas con una cadencia casi musical. No sorprende, teniendo en cuenta que Chocolate era sobre todo un cantante. La presencia del protagonista está marcada por la forma en que las viñetas lo introducen y lo sacan del relato, como si su figura fuese una melodía intermitente que aparece entre las voces de los demás. Parece que, de fondo, la voz del muchacho intenta escapar de la página para hacerse escuchar de nuevo.

Lo más perturbador del cómic es que nunca ofrece la impresión de estar completando un puzle. Más bien da la sensación de estar abriendo ventanas que permanecieron cerradas durante demasiado tiempo. Cada capítulo aporta un fragmento de luz, pero también revela nuevas sombras. Cuando creemos haber comprendido algo, la obra nos obliga a reconsiderarlo. En este sentido, es profundamente honesto. Respeta el misterio porque sabe que resolverlo artificialmente sería traicionar a su protagonista.

Al cerrar el tebeo editado por Dolmen, la sensación no es la de haber asistido a una resolución, sino a una recuperación. Como si hubiéramos acompañado a los autores en un acto de reparación. «CHOCOLATE: Muerte misteriosa de un muchacho» no pretende ordenar el caos ni sentenciar lo que otros callaron. Lo que busca es algo más difícil, que la historia de José Esteves vuelva a existir. Que su voz, su verdadera voz encuentre un espacio donde retumbar sin ser apagada. Quizá esa sea la esencia del misterio aquí. No el de su muerte, sino el de su supervivencia simbólica. Chocolate vuelve en forma de viñetas, colores, silencios y testimonios entrecortados. Vuelve para quedarse. Para que la próxima vez que alguien pregunte por él, no respondamos con silencio.