Hay un momento en «Umbriel» en el que ya no sabes si los personajes están soñando o descomponiéndose. Es que este cómic no se lee: se habita. Uno entra en sus páginas como quien atraviesa una esclusa hacia una atmósfera contaminada, respirando más lento, temiendo cada sombra. Raúl Balen y Valentín Ramón han construido un artefacto narrativo que no explota en tus manos, sino que se filtra por tus nervios. Una historia que huele a óxido, a aislamiento, a locura comprimida entre paneles metálicos y luces estroboscópicas.

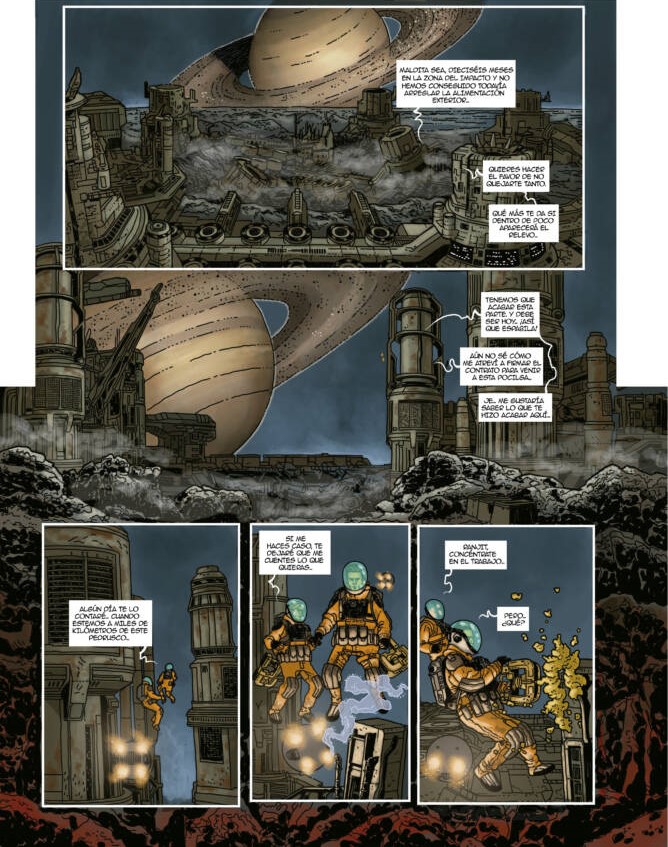

Todo arranca con un desastre. Una explosión, un accidente, una verdad que alguien se encargó de enterrar bajo toneladas de protocolo corporativo. La estación minera del satélite Rea, el segundo satélite más grande de Saturno, queda en ruinas. No se evacúa al personal, se promete una investigación, se miente. Pasan los meses y un grupo de trabajadores intenta reconstruir lo destruido por un evento inexplicable. Pero cuando su relevo finalmente llega, no hay billete de vuelta. Solo un visitante inesperado, un androide de aspecto casi humano llamado Umbriel. Y ahí empieza el descenso. No hacia las profundidades del satélite, sino hacia las mismas entrañas del ser humano.

El guion de Raúl Balen se desliza con una elegancia sin artificios. No intenta deslumbrar con tecnicismos ni explicaciones pseudo-científicas. Su ciencia ficción es humana, muy real y casi claustrofóbica. Los personajes no luchan contra alienígenas ni inteligencias superiores, sino contra el peso del silencio, la culpa y la sospecha. Todo suena a verdad amarga, como si Balen conociera bien el infierno burocrático de las corporaciones que sonríen mientras desangran a su personal. El cómic se construye como una pesadilla contenida. Hay tensión, pero también una extraña serenidad, como si todo estuviera condenado desde el principio. Umbriel no busca el clímax ni la sorpresa, sino ese zumbido eléctrico que permanece después, cuando cierras el libro y sigues viendo luces parpadeantes al cerrar los ojos.

Luego llega el arte de Valentín Ramón. Donde cada línea parece vibrar, cada trazo respira, cada fondo tiene textura. Su arte no busca el realismo, sino la sensación. El espacio no es un decorado; es un organismo que palpita, un cuerpo enfermo donde las luces parpadean como arterias moribundas. Ramón sabe que el horror espacial no necesita tentáculos ni monstruos: basta con mostrar el lugar exacto donde el metal empieza a recordar a la carne. El propio androide que da título a la obra no es tanto un personaje como algo que es mejor no desvelar para no destripar nada. Es un espejo que no devuelve exactamente lo que le muestras. Ramón despliega su mejor arte para transmitir esa sensación de estar atrapado en algo que no se comprende del todo.

La edición de Tengu es, como siempre, un lujo silencioso. Papel de buen gramaje, reproducción de color excelente, diseño sobrio y elegante. Se nota el cariño, el respeto por la obra, esa voluntad de presentar un cómic de ciencia ficción español con el mismo mimo que un tomo europeo de culto. El único “problema” (si puede llamarse así) es que se hace corto. Su universo pide más. Más desarrollo, más espacio, más respiración. Las semillas que se mezclan entre la ciencia y lo extraterrestre están ahí, pero apenas germinan antes del cierre. Umbriel podría haber sido una obra monumental si hubiera contado con 200 páginas para expandirse, para dejar que sus personajes se fragmentaran con lentitud. Pero tal vez esa brevedad también forma parte del hechizo. Lo que se sugiere, lo que se intuye, es lo que realmente se queda contigo.

Quizá por eso este tebeo persiste en la mente días después de haberlo leído. No porque busque asustar, sino porque te deja infectado. Como un virus, como un recuerdo que no era tuyo, pero ahora lo es. Pocas obras consiguen esa sensación. La de ser observadas desde dentro del propio papel. Así termina «Umbriel». No con un estallido, sino con un zumbido de una nave espacial. Un eco en la oscuridad que sigue latiendo cuando cierras el tomo y apagas la luz. Entonces entiendes que el verdadero horror no estaba en lo que llegó a la estación minera de Rea. Sino a eso tan inquietante que esta por descubrir en estas 72 páginas que nos recuerdan que la gran ciencia ficción también se realiza en terrero patrio.