Imagina un local diminuto en Shinjuku que solo abre de madrugada. No tiene nombre, su dueño tampoco. No hay carta (bueno, hay caldo de cerdo, pero luego el cocinero improvisa), y aun así es el lugar más concurrido de todo Tokio nocturno. ¿Por qué? Porque en ese agujero entre humo, sake barato y luces de neón, Yaro Abe convierte la vida de multitud de personajes en pequeñas epopeyas cotidianas. Y lo hace con una naturalidad que acabas pensando que tu vecino de arriba podría ser cliente habitual del sitio y lo peor es que lo imaginas pidiendo tortilla francesa a las tres de la mañana en «La cantina de medianoche» («Shin’ya Shokudō«).

En este octavo volumen tenemos nada menos que 28 capítulos, lo cual significa 28 recetas y 28 retratos de la fauna nocturna tokiota: Prostitutas, yakuzas, oficinistas, boxeadores, actores porno, policías agotados, vividores y cazafortunas. Personajes que en la vida real probablemente cruzarías de acera para no tratar con ellos, pero que aquí se vuelven cercanos, entrañables y hasta entrañablemente ridículos. Porque lo grande de Yaro Abe es que no se queda en el estereotipo. Cuando dibuja a la cazafortunas de manual o al borrachín impertinente, siempre hay un detalle, un matiz, una fragilidad que nos recuerda que detrás de esas máscaras hay una persona que busca exactamente lo mismo que nosotros: calor, compañía y un plato de comida. Y claro, ahí entra en juego la figura del Maestro. Este hombre es un caso: impasible, discreto, sin apenas hablar más de lo necesario, pero logrando que cada cliente sienta que está siendo escuchado. Es un psicólogo silencioso, un testigo de historias ajenas que sabe cuándo callar y cuándo soltar una sentencia que, aunque suene a obviedad, funciona como consejo vital. Si lo piensas, es el verdadero pegamento de la serie: sin él, todo sería un desfile caótico de personajes pintorescos. Con él, todo se ordena alrededor de una barra, una cazuela humeante y una humanidad compartida.

Lo más divertido es que es un manga que se puede leer como recetario, como costumbrismo urbano o como comedia de personajes. Cada historia arranca con un plato: udon, katsudon, arroz con curry, un simple bol de miso. Y a partir de ahí, el autor lo adereza con frustraciones laborales, romances imposibles, amistades improbables y anécdotas de borrachera. Hay capítulos que te hacen reír porque el protagonista es un desastre absoluto. Otros que te ponen un nudo en la garganta porque retratan soledades muy reconocibles y algunos que terminan con un guiño cómplice que parece decirte: “la vida es rara, pero al menos sabe bien”.

Una de las claves del éxito de esta serie es que, aunque siempre se repite el mismo esquema, nunca se siente redundante. Yaro Abe ha encontrado un equilibrio casi alquímico. Te sirve una historia ligera justo después de una amarga, intercala ternura con picaresca, y lo sazona con personajes recurrentes, que aparecen aquí y allá para recordarnos que este barrio nocturno funciona como una pequeña comunidad. Así, aunque cada capítulo se pueda leer de manera independiente, hay un hilo invisible que hace que todo suene familiar. Es como volver al bar de siempre: sabes que verás caras nuevas, pero también que habrá clientes de confianza que saludan desde la mesa del fondo.

Por supuesto, no falta el choque cultural. En Japón, estas historias de infidelidades, matrimonios por conveniencia o abandonos familiares se retratan con naturalidad. Aquí, en Occidente, quizá levantaríamos la ceja con cierto rechazo. Pero el manga consigue que lo aceptemos, que empatizamos con personajes que en otro contexto juzgaríamos con dureza. Esa es otra virtud de Abe. Mostrar lo universal en lo particular, recordarnos que los problemas de una actriz de serie B no son tan diferentes de los de tu vecino del quinto.

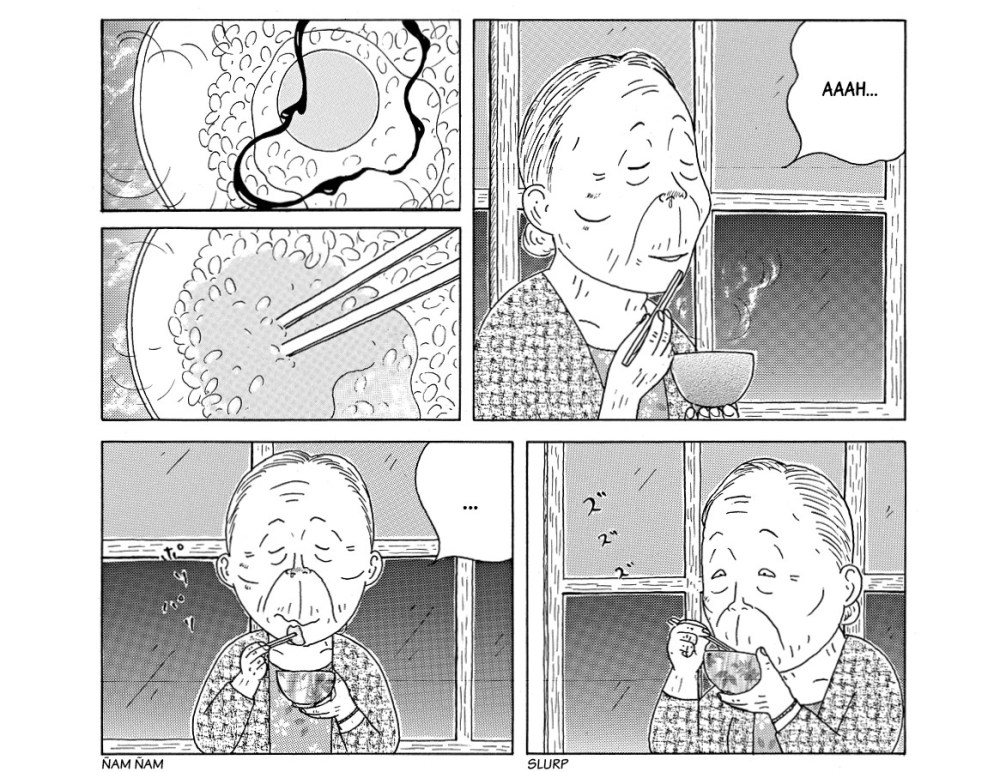

El apartado gráfico de Yaro Abe merece mención aparte. Su estilo es sencillo, casi minimalista, pero tremendamente expresivo. No necesita florituras. Con un par de trazos te dibuja una cara que ya te resulta familiar, un gesto que transmite toda una emoción. Y en las escenas de comida… bueno, ahí es cuando se te cae la baba. El arroz brilla, el vapor del caldo parece salir del papel y casi puedes oler el aceite de las tempuras. Es imposible no cerrar el tomo con hambre, y más de un lector habrá terminado sus páginas a medianoche yendo directo a la nevera a improvisar algo.

Lo mejor es que Astiberri vuelve a poner toda la carne en el asador con una edición impecable. Tapa rústica con solapas, papel de buen gramaje que aguanta tanto el humo imaginario del caldo de cerdo como las lágrimas que se te escapan de vez en cuando, y una traducción de Alberto Sakai que respeta el sabor umami del original sin perder frescura ni naturalidad. En definitiva, «La cantina de medianoche. Tokyo stories 8» es ese manga que entra como un buen plato de ramen a las tres de la mañana: reconforta, te sorprende y, de paso, te recuerda que la vida está hecha de anécdotas pequeñas que saben mejor cuando se comparten. Yaro Abe consigue que cierres el tomo con hambre, con una sonrisa y con ganas de pedir mesa en ese local que, maldita sea, solo existe en el papel. Pero oye, mientras tanto, siempre podemos soñar que nos guardan un taburete libre y un bol humeante.