Hay cómics que llegan tarde, pero cuando lo hacen, entran como elefante en la cacharrería. «Tif y Tondu: Amenazas sin fin» es uno de esos bichos raros. A medio camino entre la intriga pulp, el noir más sabroso y la sátira social en forma de cómic de aventuras, Tif y Tondu es un fenómeno que nació con mucho pelo y brillante calva. Por eso, este tomo que nos ocupa nos mete de lleno en el peculiar salto ochentero de la serie. ¡Tiempos de cambio, colegas! O como diría cualquier personaje en la pelicula de «los Goonies«: “¡Esto se va a descontrolar!”

Pongámonos en contexto: Hasta ese momento, Tif y Tondu eran como esos detectives de manual que parecen salidos de una botella de coñac y un paquete de puros habanos. Tif, calvo y directo; Tondu, barbudo y filosófico. Juntos habían vivido mil aventuras firmadas por autores legendarios: desde el creador Fernand Dineur hasta el entrañable Duchâteau, pasando por Maurice Rosy y el querido Tillieux, cuya etapa es, para muchos, la cima perfecta de la serie. Con Tillieux, Tif y Tondu eran dinamita envuelta en clase: mezcla de humor, violencia contenida, misterio elegante y personajes carismáticos. Entonces llega Stephen Desberg, el alumno rebelde, y decide darle una sacudida. O mejor dicho: un electroshock. Porque Desberg no entra por la puerta: entra con una motosierra. Su propuesta: hacer de la serie algo más actual, más agresivo, más turbio, más… ochentero. Ahí empiezan los problemas. En este tomo vemos cómo la pareja protagonista empieza a comportarse como si llevaran años acumulando rencores. Tif ya no es solo el tipo impulsivo, su personalidad está un poco cambiada. Tondu se convierte en el típico compañero de trabajo al que nadie invita a las cenas porque solo sabe quejarse. Lo que antes era camaradería ahora se parece más a una relación laboral disfuncional con tintes de telenovela. ¿Qué pasó? ¿Desberg los odiaba en secreto? ¿O simplemente intentaba adaptarlos a unos tiempos donde el cinismo cotizaba más que la empatía? Pues la verdad es que es llamativo el cambio, pero como todas las cosas depende del prisma con que se mire la opinión puede cambiar.

«Tif y Tondu: Amenazas sin fin» no es un mal cómic. Es raro, sí. Incómodo a ratos. Pero también es un documento fascinante de cómo una serie clásica puede sufrir un ataque de modernidad sin anestesia. Y es que a veces, reinventar es difícil. Desberg quiso llevar la historia a nuevos horizontes: conspiraciones de laboratorio, misterios que parecen salidos de un episodio de «Expediente X«, femme fatales, pero en el proceso se perdió algo fundamental: el alma. Esa chispa casi invisible que hacía que, pese a todo, Tif y Tondu fueran una pareja encantadora de cascarrabias en busca de justicia. Aquí, más que justicia, parece que buscan terapia.

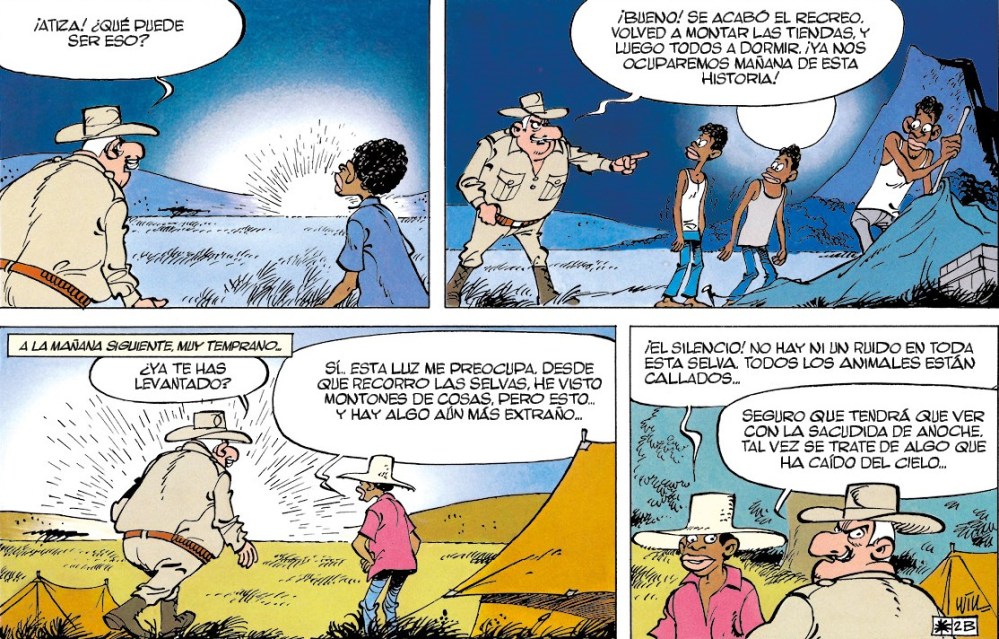

No ayuda que incluso Willy Maltaite, «Will», el dibujante, estuviera a medio gas. A ver, que nadie se equivoque: Will es un genio con trazo fino y encuadre elegante, y aquí sigue demostrando que cuando quiere, te mete en una viñeta que alucinas de la calidad que tiene. Pero se nota que está incómodo. Que el guion no le convence del todo (o eso parece). Que dibuja con una ceja levantada y otra apretada, como diciendo: “¿De verdad tengo que poner a Tif en esa situación? ¿En serio?”. Aun así, visualmente la obra sigue teniendo momentos brillantes. Hay ambientaciones nocturnas que huelen a whisky barato y calle mojada. Cuando se mete en, por ejemplo, la carrera de fórmula 1, Will demuestra que su versatilidad está por encima del guion.

Volvamos a lo importante: ¿este tomo vale la pena? Sí. Y mucho. Porque más allá de sus desvaríos, estos tebeos son un testimonio de cómo una serie puede mutar, caer, levantarse y seguir andando como puede, con la chaqueta arrugada pero el corazón latiendo. Es una pieza clave en el puzzle de Tif y Tondu, y también una muestra de cómo los años ochenta fueron tan revolucionarios como peligrosos para los personajes clásicos. Porque si algo nos enseña esta etapa es que la modernidad no siempre es sinónimo de mejora. A veces es solo un disfraz con hombreras. Y ahí está la gracia: leer este volumen es como ver a un viejo amigo que ha intentado cambiar su vida a los cincuenta. Se ha apuntado al gimnasio, se ha hecho teñido el pelo, se ha comprado una moto. Y tú no sabes si abrazarlo o decirle que pare. Al final lo abrazas, porque debajo de todo ese cambio, sigue siendo él. Un poco más ridículo, quizá. Más torpe. Pero auténtico.

En cuanto a la edición de Dolmen, merece mención aparte, porque esto no es una simple recopilación. Cada integral es una tesis en miniatura: con artículos, contextos históricos, explicaciones editoriales y documentos de archivo que transforman la lectura en una experiencia arqueológica. No estás solo leyendo cómics, estás descubriendo una época, un estilo, una transición. Estás viendo cómo un medio cambia, cómo unos personajes envejecen, cómo el humor se vuelve ácido y la aventura adquiere zonas de sombra. Todo eso viene explicado, ampliado y enriquecido con textos que acompañan sin agobiar, que informan sin pontificar.

Así que sí, puede que «Tif y Tondu» no tengan capa ni poderes. Que su coche no vuele, que sus enemigos no hablen con acento ruso y que sus historias se desarrollen en ciudades casi todas iguales. Pero ahí, entre líneas de código vintage, salvajes desmelenadas, nazis en retirada y carreras de fórmula 1 contadas como si corriera Fernando Alonso, uno encuentra una verdad incómoda: estos dos tipos, el calvo y el barbudo, siguen siendo tan válidos como siempre. Porque mientras el mundo se complica, ellos siguen haciendo lo que mejor saben: meterse en líos, salir por los pelos… y hacernos pasar un rato absolutamente delicioso.