Si hay una etapa en la larga historia de los mutantes que puede considerarse una herejía fundacional, esa es «New X-Men» de Grant Morrison. No porque traicione la mitología, sino porque la reescribe con una energía tan audaz, tan cerebral y tan descarnada, que se convierte en su propio dogma. Esta etapa, publicada originalmente entre 2001 y 2004, no es una simple reestructuración editorial: es una demolición controlada de todo lo que sabíamos sobre la Patrulla X. Y lo que queda tras la explosión no es solo escombros: es un mapa hacia el futuro. Una brújula mutante, diseñada por un escocés con chaquetas maravillosas, ideas inverosímiles y cómics imposibles. Porque New X-Men no es solo un cómic de superhéroes. Es un manifiesto biopolítico con viñetas. Una crítica feroz a la obsolescencia ideológica de Marvel. Una carta de amor a la ciencia, al caos, al arte mutante. Y también, por supuesto, una tragedia griega posthumana en la que los protagonistas no solo salvan el mundo, sino que mueren un poco cada vez que lo intentan.

Desde la primera página, Morrison nos deja claro que el status quo ha muerto. La llegada de Cassandra Nova se forja un concepto tan abstracto como perverso. Una persona formada en el mismo útero como una sombra maligna de Charles Xavier, cambia las reglas del juego. No se trata de una villana con motivaciones comprensibles. Cassandra es una ruptura ontológica: representa la autodestrucción, la idea de que incluso los sueños más nobles (como el de Xavier) pueden generar monstruos si se ignoran las sombras. Y Cassandra actúa. Con una eficiencia sobrehumana, toma control de una de las armas más devastadoras jamás creadas: los Centinelas. No para subyugar a los mutantes. Para exterminarlos. Genosha, la isla que durante años fue un símbolo de esperanza y reconstrucción, es arrasada. Dieciséis millones de mutantes muertos. No en una gran batalla. No en un crossover. No con pompa ni gloria. Sólo cuerpos carbonizados. Niños. Familias. Una especie entera, reducida a cenizas en tres números. Morrison y Frank Quitely no dibujan la violencia. La dibujan después. Y eso duele más. Porque el lector, como los propios X-Men, llega tarde. Esta escena marca el tono. Si esperabas una historia ligera, vete. Si creías que esto iba de trajes llamativos y frases divertidas, vete más rápido. Estos tebeos son una guerra. Psíquica. Cultural. Casi Evolutiva y se disfruta página a página.

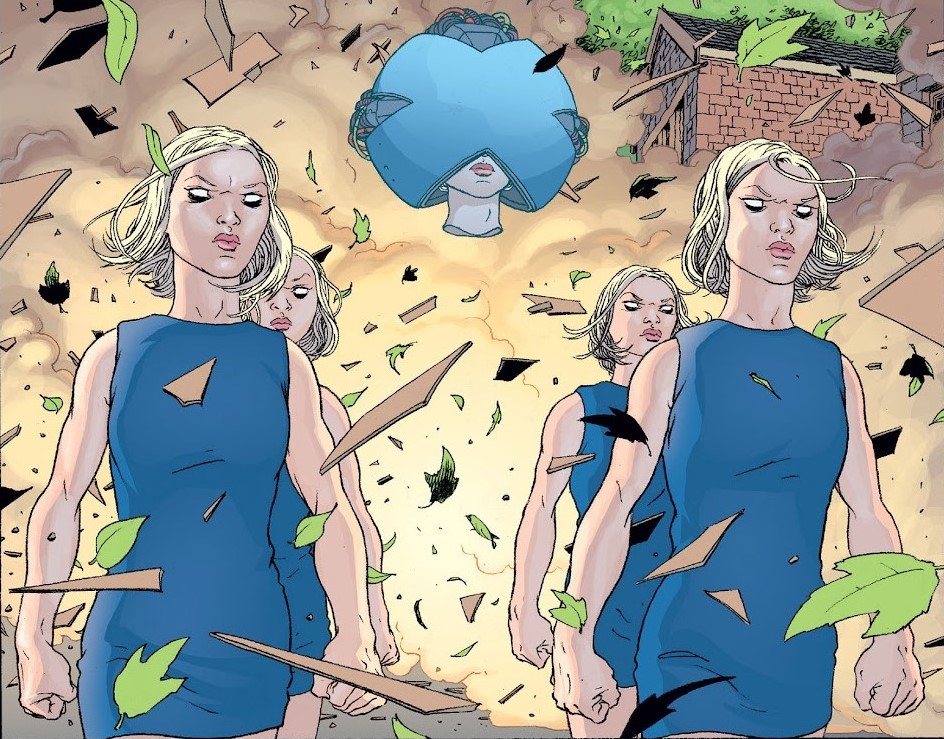

Tras Genosha, el Instituto Xavier deja de ser una fachada para convertirse en lo que siempre debió ser: un refugio abierto, una escuela mutante en serio, con alumnos, clases, pasillos llenos de seres raros, incómodos, poderosos, inseguros. Morrison toma el concepto y lo transforma en un microcosmos de todas las tensiones del siglo XXI: la inclusión forzada, la pedagogía radical, los adolescentes que ya no quieren ser protegidos sino escuchados. Aquí emergen personajes nuevos y deliciosamente complejos como Quentin Quire, el chico telépata con aires de grandeza. Quentin no es Magneto. No quiere dominar a los humanos. Quiere que ardan todos. Es la rabia mutante sin filtro. El rencor de la adolescencia intelectualizada. También están las gemelas clonadas de Emma Frost (sí, literalmente) y programadas para ser perfectas. Pero ser perfecta en un mundo enfermo es otro tipo de tragedia. Morrison las escribe como sombras con uniforme: poéticas, frías, dolorosas. Y por supuesto, está Ella. Emma Frost. La Reina Blanca. La mutante más ambigua de Marvel. Morrison la transforma en protagonista absoluta: una profesora que enseña crueldad como método de supervivencia. Una amante que rompe a Scott Summers con caricias mentales. Una telépata que transforma el dolor en diamante literalmente. Emma deja de ser villana o aliada: es una diosa rota, peligrosa, magnética. Y lo mejor: nunca pide disculpas por serlo. Emma entra a escena como una invitada incómoda y se va como protagonista absoluta. Es sexy, sí, pero también afilada como cuchilla. Enseña con crueldad. Ama con violencia. Y odia con un cinismo brillante. En manos de Morrison, Emma no es una femme fatale: es una revolucionaria emocional. Su relación con Scott es todo menos un cliché. Es un escape mental. Un desliz psíquico que Jean no logra detener. Un adulterio etéreo que se siente más real que cualquier otra cosa. El triángulo Jean-Scott-Emma es la columna vertebral del cómic, y cuando Jean muere (otra vez) al final, lo hace sabiendo que el amor que compartió con Scott está muerto desde hace mucho.

Morrison no está aquí para jugar con trajes ajustados ni para escribir escaramuzas infantiles. Está aquí para hacernos sentir la extinción en las venas. Para convertir a los X-Men en una especie en fuga, en resistencia, en grito. Y lo logra con una escritura tan visionaria como cruda, tan filosófica como punk. Porque es un tebeo que se lee como un manifiesto, como un tratado sobre el futuro del ADN, como un ensayo sobre biotecnología, pero también como una tragedia griega que se despliega viñeta a viñeta. El guionista escocés propone una escuela moderna. Olvida los uniformes coloridos y nos regala los trajes de cuero negros, que Bryan Singer llevó al cine, pero que aquí se resignifican: no son un guiño hollywoodense, sino una declaración de intenciones. Los mutantes son soldados, son activistas, son víctimas y verdugos. Y los alumnos no son teloneros: son la próxima generación.

En medio del caos, se despliega la grandeza visual. Frank Quitely, el dibujante fetiche de Morrison, entrega algunas de las páginas más memorables de la historia de los X-Men. Sus composiciones son quirúrgicas, sus rostros parecen arrastrar siglos de mutaciones, sus cuerpos no son glamorosos sino funcionales. Quitely sabe dibujar el dolor. Sabe cómo mostrar el amor entre Emma Frost y Scott Summers sin un beso, solo con miradas de diamante y silencios cargados de culpa. Porque sí, en este volumen Scott abandona a Jean. Y no es una traición de telenovela, sino una necesidad vital. Jean, la eterna Fénix, está comenzando a arder otra vez. Pero Morrison no la dibuja como un deus ex machina cósmico: la presenta como una mujer que está más allá de todo, que ya no pertenece a la Tierra ni a Scott ni a Xavier. Jean es un evento, un principio y un fin.

El arte no se detiene con Quitely. Leinil Yu, Phil Jimenez, Chris Bachalo, Igor Kordey, Ethan Van Sciver, Marc Silvestri o John Paul Leon cada uno aporta una estética distinta, a veces vibrante, a veces sucia, a veces hiperrealista. Este vaivén gráfico podría parecer caótico, pero en realidad refuerza el mensaje de Morrison(aunque la realidad es que Quitely no podía con todo el trabajo por sus problemas de espalda): el mundo mutante es múltiple, contradictorio, orgánico. No se puede encerrar en un solo estilo. Y es que New X-Men está lleno de mutaciones visuales. Desde los diseños geniales de la Bestia (transformado en una fiera felina filósofa) hasta la aparición de Arma XIII, el proyecto que nos revela que Lobezno fue solo una fase en una maquinaria que fabricó monstruos como Fantomex, un personaje que parece salido de un cómic europeo, con su actitud de espía posmoderno y su nave semi-orgánica que se comunica como un feto cibernético presentado en las páginas New X-Men #128.

Cuando Morrison termina su etapa, deja el universo X patas arriba. Jean muerta (otra vez). Scott y Emma juntos. Xavier exiliado. Genosha en ruinas. Y una escuela que ya no es refugio, sino campo de entrenamiento para la guerra que viene. Porque la paz ya no es una opción. El legado de esta etapa es monumental. Sin Morrison no habría Dinastía de X ni Krakoa. No habría Astonishing X-Men de Joss Whedon, ni X-Statix de Peter Milligan. No habría mutantes como nación. Morrison transformó el discurso mutante en un discurso cultural. Sacó a la Patrulla X de los relatos clásicos y los lanzó a la posmodernidad como un grupo de individuos conscientes de su extinción inminente. En tiempos donde Marvel vendía nostalgia, Morrison vendió revolución. No siempre fue fácil de leer. No siempre es bonito. A veces es incómodo, oscuro, incluso fallido. Pero siempre es nuevo. Siempre es radical. Siempre es interesante.

Y si esta mutación absoluta merecía un altar, Panini Comics ha respondido con un tomo que es, literalmente, un tótem genético: 1120 páginas de evolución imparable, encuadernadas en formato Omnibus. Que incluye todos los números de la etapa completa, desde el número 114 hasta el 154, más el Annual 2001 con traducción de Santiago García. Además, contiene el llamado Manifiesto Morrison donde explica el enfoque del primer arco argumental. Así como el estudio de personajes diseñados por Quitely. Una descripción pormenorizada del número 121 y multitud de páginas originales dibujadas por los artistas que participan en toda la obra. Y como final de fiesta las portadas no utilizadas realizadas por Tommy Lee Edwards, como las imágenes utilizadas en la revista Wizard.

Este tomo es un volumen grande y ya cuenta con una segunda edición, señal inequívoca de que esta obra sigue tan viva, incómoda y fundamental como cuando apareció por primera vez. Porque los buenos cómics envejecen con dignidad… pero los grandes, como este, siguen mutando con el tiempo, reescribiendo el ADN del lector a cada relectura. Si alguna vez hubo un cómic de los X-men que merecía llamarse nuevo, es este. Y sigue siéndolo. Siempre lo será. Porque los mutantes no mueren: evolucionan.